安全運転<冬場の安全対策>

本格的な冬を迎えると、冬道は危険が増えてきます。

トラックや作業車の運転で注意しなければならないのが、道路の凍結と降雪、特に初雪(初冬)は冬道に慣れていないこともありスリップ事故が多くなります。

◆冬道の特徴と危険、リスクを回避するための心得

①日頃から降雪に対する準備をしっかりと行い、最新の天候・積雪情報を把握しておく

(冬用タイヤ、作業車用タイヤチェーンの準備)

②積雪による異常事態発生が発生した場合に備え、緊急連絡体制を構築しておく

(降雪時緊急連絡表の作成)

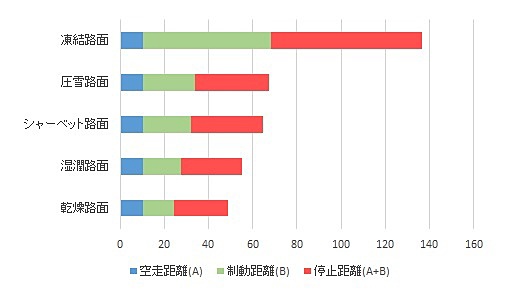

◆ブレーキから停止までの距離で危険性を知る

冬場の路面状態は、下記の5種類に分けられます。

・乾燥路面…冬場以外でも条件が変わらない平常時

・湿潤路面…路面が湿っている状態(降雨時と同様)

・シャーベット路面…気温があまり高くないと、降った雪が溶けて氷と水が入り混じった状態(シャリシャリ)

・圧雪路面…積雪が多く、気温も低い状態だと雪は溶けずに降り積もり、走る車の重みで踏み固められる状態

・凍結路面…圧雪された雪が凍結、日陰では数日間路面が凍結する状態(ツルツル)

【時速40kmの場合】

| 空走距離(A) | 制動距離(B) | 停止距離(A+B) | 乾燥路との比較 | |

| 乾燥路面 | 10.4m | 約14.1m | 約24.5m | ― |

| 湿潤路面 | 10.4m | 約17.3m | 約27.7m | 約1.13倍 |

| シャーベット路面 | 10.4m | 約21.9m | 約32.3m | 約1.32倍 |

| 圧雪路面 | 10.4m | 約23.4m | 約33.8m | 約1.38倍 |

| 凍結路面 | 10.4m | 約57.9m | 約68.3m | 約2.79倍 |

冬用タイヤに交換している、チェーンを装着しているからといって絶対にスリップしないとは言い切れません。凍った道は制動距離が大きく伸びることを念頭におき慎重な運転を心掛けてください。

◆タイヤチェーンの基礎知識

●タイヤチェーンは駆動輪へ装着します。

FF車なら前輪、FR車なら後輪、4WD車はトルク配分が大きい駆動輪

●タイヤサイズを調べて適合したチェーンを選ぶ

サイズが小さいと取り付けられないし、大きいと空回りして危険

・制限速度

金属製タイプ 30km/h

非金属タイプ 50km/h

・急発進、急ブレーキ、急ハンドルは厳禁

ゆっくり運転・操作する

・カーブでのブレーキは危険

一定速度でゆっくり曲がる

・十分な車間距離の確保

すぐには止まらない

大起建設は例年、諫早市と『諫早市道路凍結防止剤散布業務』を締結しており市が管理する道路において、寒気により凍結等で交通に支障がある道路に迅速かつ適正に凍結防止剤を散布する作業を実施しております。

普段では思いもよらないトラブルが起きるのが冬道の怖さです。「わだち」でハンドルが取られ、横滑りしやすいので注意が必要です。冬道を走行する際は、多めに車間距離をとり、ゆとりをもって走行しましょう。

ヒヤリ・ハット事例

ローラーの死角

バックホウの死角

足場不安定

健康管理 <熱中症対策>

熱中症の発症が集中する7月~8月の2ヶ月間

当社では、さまざまな予防策を実施しています

<実施予防策>

① 作業の休止時間を増やし休憩時間の確保を行う

② 自覚症状の有無に関わらす作業前後の水分・塩分補給の摂取

(スポーツ飲料や塩飴、タブレットの支給)

③ 休憩場所の確保・整備及び定期的な巡視による健康状態のチェック

◆熱中症の症状と適切な処置

熱中症とは、高温多湿な環境下において、体内の水分及び塩分(ナトリウムなど)のバランスが崩れたり、体内の調整機能が破綻するなどして発症する障害の総称で、様々な症状を下記のⅠ~Ⅲ度に区分されています。

| 分類 | 重 症 度 | 主 な 症 状 |

Ⅰ度 | 軽症(現場での応急処置が可能) | めまい・失神、筋肉痛、筋肉の硬直 |

Ⅱ度 | 中等症(病院への搬送が必要) | 頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐、倦怠感、虚脱感 |

Ⅲ度 | 重症(入院・集中治療が必要) | 意識障害、痙攣、手足の運動障害、高体温(熱射病) |

熱中症は急速に症状が進行し重症化するので、軽症の段階で早めに異常に気づき、応急処置をすることが大切です。また、熱中症の疑いがある時は、すぐに涼しい場所へ移し衣服をゆるめたりして、体から熱を逃し冷やすことが重要です。冷たい水を与え、たくさん汗をかいた状態であればスポーツドリンクや塩飴で塩分を補給させましょう。

自分の力で水分摂取できなかったり、意識障害が見られる場合はすぐに病院へ搬送して下さい。

◆適切な予防対策の実施

熱中症は最悪の場合、命を落としかねない病気です。適切な予防策に取り組み、特に暑い屋外での作業が続く場合は、熱中症を防ぐための対策を十分行うことが重要です。

◆声を掛け合って作業する

熱中症で注意が必要なのは、人によって暑さの感じ方が異なるということです。体調や暑さに対する慣れや油断などが影響して、その抵抗力は各個人によって違いがあります。

特に高齢者は暑さや水分不足に対する感覚機能や体温の調節機能が低下しています。ノドの渇きを感じていなくても、こまめな水分補給を行い、暑さを感じなくても扇風機やエアコンを利用した温度調整を心掛けましょう。

また、働く仲間一人ひとりが周囲の体調に気を配り声を掛け合うことで熱中症の発生防止につなげることも大切です。

大起建設では社内安全教育を実施し、熱中症の症状や健康管理の方法についての社員教育を実施し、熱中症への安全意識を高める教育を行っています。

安全管理 <危険予知>

■KY(危険予知)、KYT(危険予知訓練)

職場で実践することを危険予知活動(KY)といい、建設現場での事故や災害を防ぐため各現場の危険をあらかじめ予想し、その改善策や対応策などを話し合う社内訓練です。

当社では、一般的な安全管理から各現場特有の危険・リスクを工事に着手する前(計画段階)に見つけ出し、その安全対策についての施工検討会を実施し、全ての工事で無事故・無災害の達成を目指した取り組みを行っています。

■KYK(危険予知活動)

危険予知活動とは作業開始前(施工当日)に、これまでの経験・知識・想像力を働かせ、起こる可能性のある災害をイメージ・想定し、その防止対策を立てることで災害を未然に防止する活動です。

作業を開始する前に行うKYKは、その日の作業内容や現場状況に合った災害をイメージするため、不安全な状態や行動を事前に予測し現実的な安全対策を考えることが出来ます。

また、実際に作業する作業員の危険に対する感受性を高め安全への意識向上にも繋がります。

■リスクアセスメント型の危険予知

平成18年4月労働安全衛生法が改正され「リスクアセスメント」が制定されました。これは「災害の可能性、重大性を客観的に評価し、危険度を見積り、優先度を決定し、低減対策をたてる」という仕組みです。

当社においても、平成19年よりリスクアセスメント型の危険予知活動を取り入れ実施しています。

可能性とは

作業による災害の出現頻度(可能性)

重大性とは

作業による災害がもたらすケガ等の重篤度(重大性)

評価・見積りとは

可能性と重大性を組み合わせて危険性・有害性を評価し、そのリスクの大きさを決定する

優先度とは

見積もられた危険性・有害性を5段階に分類し、高い危険度から低減する順番

■効果的なリスクアセスメントによるKYK

客観性を取り入れた危険予知活動を行うことで、作業を進める過程で、どのような危険・障害が存在するのか、それがどのような災害・事故に繋がるかを検討し、ただ作業する内容を考えるのではなく、潜在する危険や災害の発生を事前にイメージ(考える)する必要があります。

また、作業する現地で行うことでイメージを持ちやすく、離れた場所では気がつかない危険性を感じることが出来ます。

他社(ほかの作業員)との混在作業がある現場の場合は、自分たちの危険だけを考えるのではなく、混在作業による危険も考慮する必要があります。もちろん自分たちが受ける危険・災害もあるので、作業における行動に注意し、作業間の連絡調整を実施し作業員全員へ周知することも大切です。

■全員参加のKYK(危険予知活動)

作業員全員が参加し危険性・有害性を洗い出す(探し出す)ことが大切です。みんなで発言することにより、一人では気がつかなかった危険を発見出来たり、作業する際に安全への意識が高く変化するでしょう。同じ意見であっても、その危険性が重要なことかもしれません。常に危険予知を行う環境にすることで現場の安全が継続出来るものと思います。